Cariatide, Atlante ou Télamon : quand les façades toulousaines embellissent la ville.

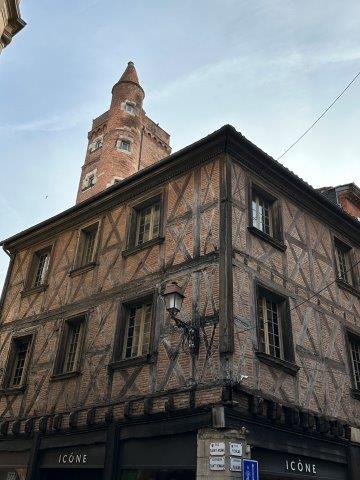

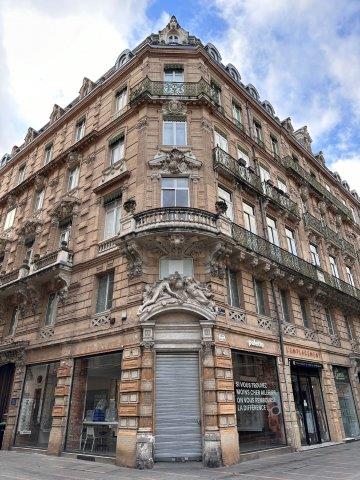

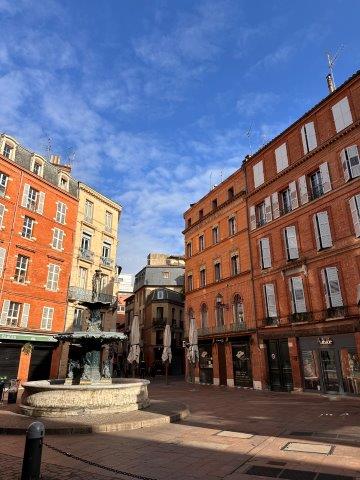

Si TOULOUSE est connue pour ses briques et, de fait, se voit affublée du titre de Ville rose (son art de vivre méditerranée n’y est également pas pour rien !), elle n’est pas réductible architecturalement à ce matériau - parfois couplé aux galets récupérés dans le lit de la Garonne où ils sont abondants - particulièrement utilisé au XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle.

Les façades toulousaines sont variées, regorgent d’éléments esthétiques qui contribuent à la beauté et à la richesse de la capitale Occitane.

Des constructions remontant à la fin du Moyen Age jusqu’à l’entre-deux guerre, voire au-delà, en passant par le 18ième siècle puis la période haussmannienne, des hôtels particuliers et des immeubles remarquables constituent et sont représentatifs également du patrimoine architectural de la ville.

Du reste, la brique rose n’est pas antinomique d’autres éléments architecturaux.

En ce sens, un grand nombre d’édifices toulousains majeurs sont dus (directement ou inspirés par lui) à l’architecte briquetier Auguste VIREBENT (1792-1857) qui fut certes dépositaire d’un brevet d'invention (en juillet 1831) d’un système de presses permettant de fabriquer industriellement la brique, mais dont la manufacture située à LAUNAGUET a contribué concomitamment - au-delà d’une production intensive et rationalisée des briques (à la texture plus fine et facile à tailler) - à façonner l’ornementation de l’architecture néo-classique toulousaine.

Il en fut de même ensuite de celle de ses concurrents, telle la fabrique Giscard ou Maison Giscard du nom de la famille de statuaires où se trouvait leur atelier, situé au 27 avenue de la Colonne, au cœur du quartier Marengo :

Son/leurs usines ont en effet rendu possible la création beaucoup plus aisée de pièces architecturales décoratives, et donc leur essor dans la Cité des violettes.

Tel fut le cas des consoles, des chapiteaux, des balustres, des modillons, des rosaces, des médaillons, des statues ou statuettes ornementant une cour, un patio, un balcon, une terrasse, une balustrade, etc. ou encore de celles retenant dans ce billet notre attention : les caryatides (

au féminin) et Atlante ou Télamon (

au masculin).

Ainsi, alors même que la brique est le plus souvent l’élément constitutif structurel des immeubles toulousains, ce matériau fut travaillé et/ou complété par des pierres sculptées, finement agencées, afin d’embellir leurs façades de figures aux corps (

fréquemment) musculeux, parfois mystérieux, toujours élégants.

In fine, alors que la brique symbolise

quasi à elle seule l’identité régionale occitane, en particulier son épicentre TOULOUSE, marqué par un attachement à la terre, ancrée dans le réel, un ordre caryatide, un mouvement esthétisant, y propose en contre-poids une riche culture architecturale, nuancée et savante, expressive et diversifiée.

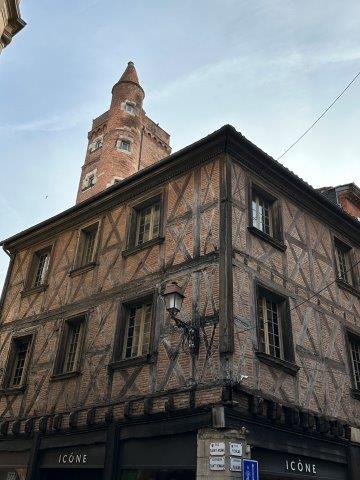

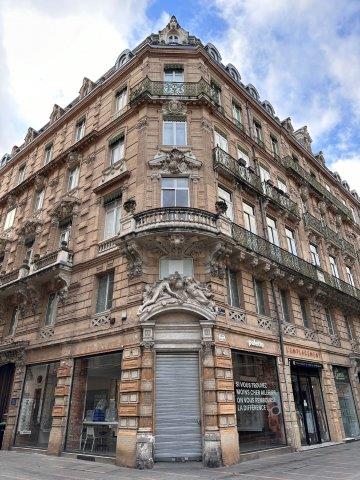

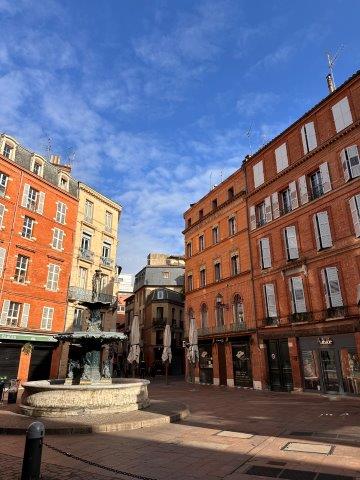

En préambule d’ordre visuel, quelques représentations significatives de la diversité des bâtiments toulousains, à usage d’habitation le plus souvent et toutes époques historiques confondues (

du Moyen-Age à la période contemporaine actuelle), que nous « rencontrons », en tant que chasseur immobilier, dans notre quotidien de recherche immobilière ciblée, et parfois même y pénétrons lorsqu’un appartement à la vente s’y love… et qu’il correspond potentiellement au cahier des charges d’un de nos clients :

Ce rapide tour d’horizon urbanistique étant fait, entrons à présent dans le détail - artistique en l’occurrence - avec certaines façades d’immeubles majeurs du centre-ville puisque embellies de caryatides, atlantes ou télamons, ornées et enrichies de ces statues anthropomorphes.

Des caryatides toulousaines.

Une

Caryatide, du grec karuatides, littéralement « femmes de Karyes » du nom d'un village situé en Grèce, au centre du Péloponnèse dans la région de Laconie, ou cariatide (

les deux orthographes sont reconnues et utilisées), est un support architectural en forme de statue féminine, toujours debout, assez régulièrement vêtue d’une longue tunique.

Selon l’illustre architecte romain Vitruve qui vécut au 1er siècle avant J.-C., les Caryates, filles de ce village de Caryes, auraient été réduites en esclavage pour avoir collaboré avec les Perses.

Elles sont donc une représentation d’êtres vaincus, supportant un fardeau.

Cette thèse soutenue dans son célèbre traité «

De architectura » dédié à l’empereur Auguste perdurera ensuite, expliquant ainsi, par exemple, que Victor HUGO recours au de terme de « cariatide » pour décrire, illustrer, un peuple asservi (

in « Les Quatre Vents de l’esprit » Le Livre épique - La Révolution, Librairie Ollendorff, 1908, Œuvres complètes / Poésie Tome X, p. 373-396).

Gardons néanmoins aussi en mémoire qu’il n’est pas rare que cette thèse fasse parfois débat chez certains historiens spécialistes de l’art ancien qui associent le motif de la cariatide à des périodes plus lointaines que les guerres médiques opposant l’Empire perse au monde grec auxquelles se réfère Vitruve.

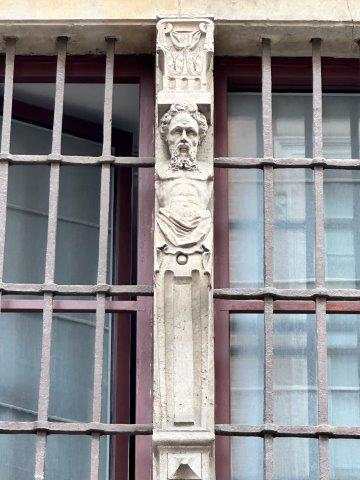

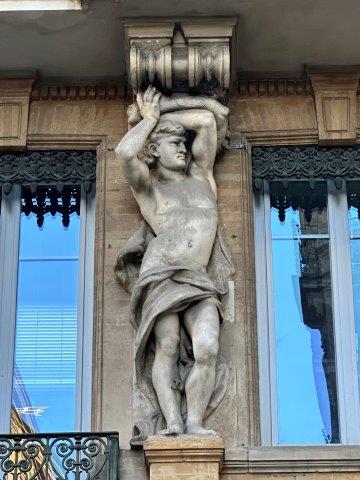

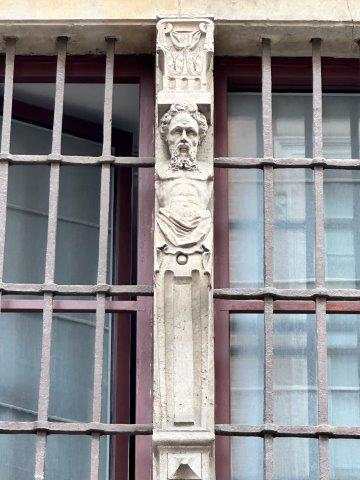

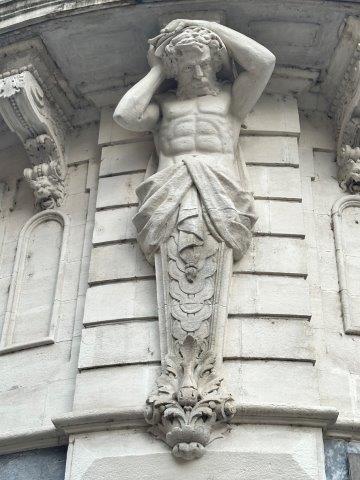

Toujours est-il que lorsque la statue, toujours utilisée comme soutien, est du genre masculin, il convient alors de parler d’

Atlante ou de

Télamon.

Dans le premier cas en référence au géant Atlas (

en grec ancien signifiant le porteur) de la mythologie grecque : un des Titans ayant lutté contre Zeus et qui fut condamné, en guise de châtiment, à porter sur ses épaules la voûte céleste jusqu’à la fin des temps, à supporter indéfiniment le poids écrasant du monde.

Dans la deuxième hypothèse, c’est là encore une figure d’un mythe grec dont il est question : un colosse (

Télamon, du grec talân : supporter) qui, entre autres, se rendit coupable avec son frère Pélée du meurtre de leur demi-frère Phocos avec pour conséquence d’être bannis par leur père Eaque.

In fine, femme ou homme, il s’agit toujours d’un support anthropomorphe qui tient lieu de colonne (

la notion de « corps colonne » est même théorisée en Italie durant le Quattrocento), de pilier ou de pilastre soutenant sur sa tête un entablement qui permet d’y apposer une corniche, une architrave, un chambranle, un balcon, une plateforme, etc.

Ici, l’architecture, l’art architectural… se veut donc monstration du pouvoir et de puissance.

En choisissant de recourir à ces statue-colonnes, l’esthétisme et la richesse économique se conjuguent ensemble pour les propriétaires de belles demeures en quête, certainement, d’honorabilité et de reconnaissance sociale.

La chasse immobilière et la rencontre de l’art.

Chasseur immobilier signifiant souvent (

c’est une chance !) chasseur de beau, découvreur de trésor… immobilier (!), nous partageons donc avec vous aujourd’hui certaines de nos « rencontres architecturales », quelques sculptures toulousaines significatives de ces œuvres artistiques empreintes d’un grand réalisme.

Évolution du style classique, elles incarnent fondamentalement la période Renaissance dont TOULOUSE est souvent reconnue comme étant, en province, l’un des principaux foyers architecturaux.

La ville ayant même reflétée pour nombre d’historiens un « âge d’or » de la Renaissance avec la construction de plusieurs somptueux hôtels particuliers dont il n’est pas rare qu’ils soient bien gardés par des cariatides, atlantes ou télamon… aussi vigilants qu’impassibles, protecteurs que silencieux, majestueux que placides.

Des hôtels particuliers toulousains riches d’histoire, au décorum fastueux.

Parmi ces principales résidences prestigieuses, aux allures de palais dans certains cas, figurent :

L’hôtel de Bernuy (

début du XVIe siècle), à l'angle de la rue Léon-Gambetta et de la rue Joseph-Lakanal que l’on doit à l’architecte et sculpteur Louis PRIVAT.

C’est le collège et lycée Pierre de Fermat qui occupe - depuis leur création en 1806 - ce lieu prestigieux.

L’hôtel de Bagis, ou de Clary ou Daguin, connu aussi pour les toulousaines et toulousains comme l’« l’hôtel de pierre ».

Édifié en trois phases (

la première par Nicolas BACHELIER au milieu du XVIe siècle), désormais divisé en appartements de standings, on peut admirer son exceptionnelle façade (

parmi une profusion de sculptures : statues, mascarons - voir sur ce thème à mettre en parallèle avec le présent billet, notre étude « Architecture : les mascarons toulousains rencontrés par votre chasseur immobilier » -, médaillons, etc. présence de pilastres atlantes ou télamons) au 25 rue de la Dalbade.

L’hôtel d’Assézat du nom d’un riche marchand et capitoul (

Pierre d’ASSEZAT) qui en fit la commande au même Nicolas BACHELIER, LE grand architecte toulousain de la Renaissance.

Construit entre 1555 et 1562 (c’est le fils de ce dernier qui le termine), situé 7 Place d’Assézat, il abrite le musée de la Fondation Bemberg qui y présente ses collections d’art pictural (peintures d’artistes célèbres ayant œuvré du XVe au début du XXe siècle).

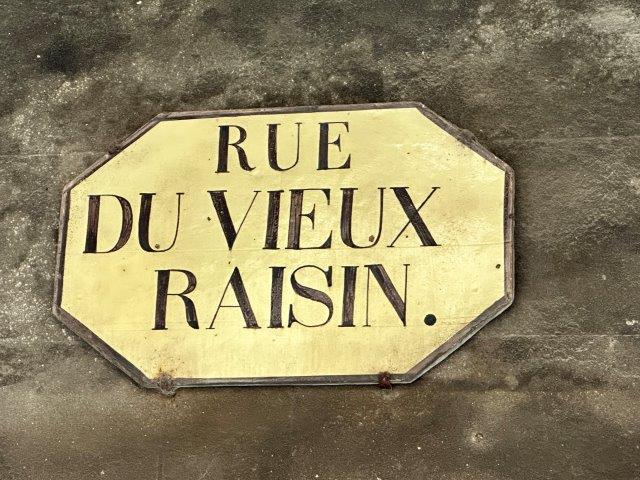

L’hôtel Beringuier Maynier ou hôtel de Lasbordes, dit du Vieux-Raisin (en raison d’une taverne à proximité - au début de la seconde moitié du XVIe siècle qui voit son édification - possédant une enseigne avec une grappe de raisin et de la dénomination de la rue un peu plus tard ; témoignage de cette époque, une plaque de rue est adossée à l’intérieur de la façade côté rue du Languedoc), symbole lui aussi de la Renaissance et de la période concomitante du Pastel, alors économiquement florissante.

Constitué de beaux appartements ou de locaux professionnels (bureaux de standing occupés par des professions libérales), il est à découvrir au 36 de la rue du Languedoc, entre la rue Ozenne et le Palais de Justice avec dans sa cour des cariatides, atlantes et télamons rivalisant en nombre et en beauté.

L’hôtel Dahus-Tournoer (nommé aussi hôtel Roquette ou hôtel de Loubens), datant de la fin du XVe siècle, est érigé par le Capitoul Pierre DAHUS.

Sa tour fut ajoutée en 1532 par Guillaume TOURNOER, alors président du Parlement ; c’est une des plus belles et emblématiques de la Renaissance toulousaine.

Cet imposant édifice inscrit aux Monuments Historiques (MH) se trouve au 9 rue Théodore-Ozenne.

L’hôtel Molinier, puis hôtel de Cathelan et ensuite hôtel de Felzins, dans l’ordre des familles l’ayant occupé avant qu’il ne soit divisé en appartement au XXe siècle, fut élevé en 1556 pour le conseiller au Parlement Gaspard MOLINIER.

Incarnant parfaitement les hôtels particuliers de la Renaissance toulousaine, il se distingue par son portail maniériste, très richement décoré.

Comme ses précédents « homologues », inscrit également aux monuments historiques, il est à découvrir au 22 rue de la Dalbade.

Florilèges architecturaux de la Ville rose, méritent aussi d’être évoqué l’hôtel Dumay (

7 rue du May), l’hôtel de Lestang (

20 rue Saint-Jacques), l’hôtel d’Astorg et de Saint-Germain (

16 rue des Changes), l’hôtel de Massas (

aussi appelé hôtel d’Aldéguier ou hôtel Pélegry, 29 rue de la Dalbade), l’hôtel de Mansencal (

1 rue Espinasse), l’hôtel de La Mamye (

31 rue de la Dalbade), l’hôtel de Guillaume de Bernuy (

dit aussi hôtel de Buet au 5 rue de la Pomme), l’hôtel d’Ulmo (

15 rue Ninau), l’hôtel de Brucelles (

propriété privée au 19 rue des Changes), l’hôtel de Pins (

46 rue du Languedoc) ou encore l’hôtel de Nupces (

un peu plus récent puisque datant du tout début du XVIIIe siècle, 15 rue de la Bourse, dont voici une photo ci-après pour « finir » en image - et en beauté - avec ces hôtels particuliers)… et bien d’autres tant TOULOUSE recèle de merveilles architecturales.

Aussi, nous ne pouvons que vous inciter, pour ne pas dire inviter et recommander (!), à flâner dans la ville pour découvrir ou redécouvrir ces multiples lieux imprégnés et chargés d’histoire… la période estivale qui s’ouvre en ce mois de juillet étant du reste propice à une visite ou revisite de notre chère Cité orientée vers ces admirables demeures.

Ou bien, désormais avisés, de « tomber » dessus, à l’occasion, si vous l’arpentez en raison de votre activité professionnelle.

C’est là notre cas en tant que chasseur d’appartement avec même le plaisir, parfois, de pénétrer intentionnellement dans ces habitations de prestige afin de présenter à nos clients acheteurs un logement à la vente susceptible de répondre à leurs besoins et/ou désirs.

Étant entendu qu’outre ces magistraux hôtels particuliers, les cariatides, atlantes et télamons ornent parfois des bâtiments toulousains plus « classiques », moins éloignés dans le temps… à observer - pour ne pas dire dévisager - tout autant.

Focus sur les cariatides, atlantes et télamons embellissant certains immeubles du centre-ville historique de TOULOUSE.

Pour débuter, c’était une évidence, l’immeuble dit des… « cariatides », au 55 allées Jean-Jaurès :

Bâtiment construit dans la première moitié du XIXe siècle (

à la fin des années 1830), il fait partie du patrimoine architectural toulousain (

inscrit du reste au titre des monuments historiques) conçu par l’architecte Auguste VIREBENT (

voir ci-dessus).

Au-dessus de la porte cochère, les deux colonnes ioniques du premier étage séparant trois baies, encadrées par des pilastres doriques soutenant un entablement, sont remplacées au deuxième étage par de splendides cariatides.

Autre immeuble particulièrement représentatif de l’apport décoratif des cariatides, et plus généralement caractéristique de l’architecture néoclassique toulousaine, celui du 28 rue des Marchands :

Également réalisé par l’architecte Auguste VIREBENT à la fin des années 1830, renouant pour l’occasion avec la terre cuite, sa façade classée aux monuments historiques, flanque chacune des six fenêtres du premier étage de deux cariatides sur des socles cylindriques (

alors qu’au deuxième étage se sont des colonnes cannelées à chapiteau corinthien qui les remplacent).

Décor exubérant ou richesse ornementale… chacun se forgera son opinion en contemplant les douze cariatides inspirées de celles de Jean GOUJON, célèbre maître sculpteur et architecte français œuvrant au XVIe siècle (

à partir de 1547) pour le roi Henri II.

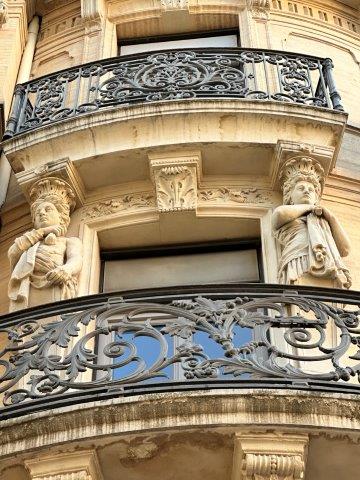

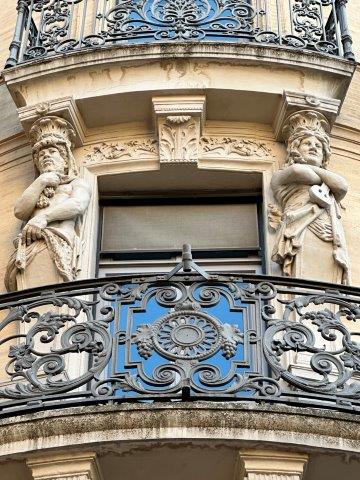

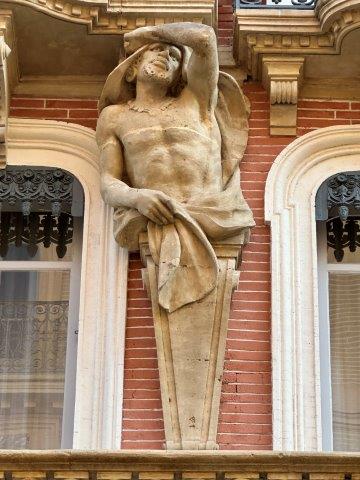

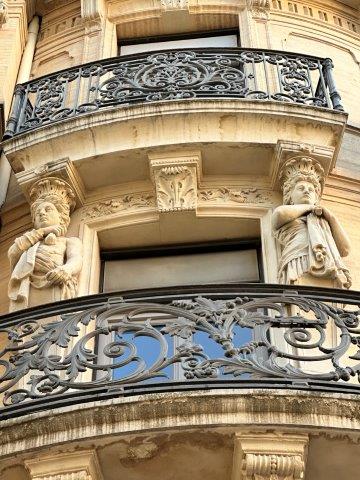

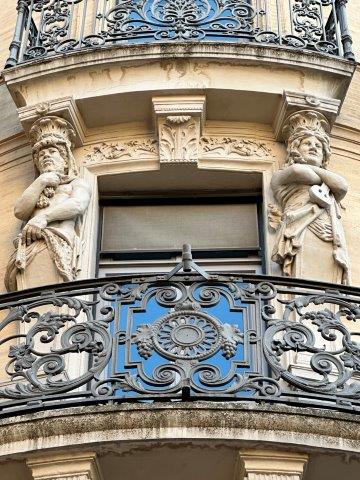

Et puis, ici où là, au détour de beaux immeubles haussmanniens de quelques artères toulousaines :

Au n°33, somptueux immeuble construit en 1873 à usage d’habitation, professionnel (

bureaux) et commercial (

au rez-de-chaussée) faisant angle avec la rue Baour Lormian.

Dans cet angle, deux atlantes aux corps sculptés soutiennent le balcon du deuxième étage :

Au n°28, un des plus imposant édifice du centre-ville toulousain construit à partir de 1874 par l’architecte Achille AMBIALET ; le premier grand magasin de TOULOUSE y verra le jour : « La Maison Universelle ».

On y trouve aujourd’hui en rez-de-chaussée une enseigne de vêtements de prêt-à-porter internationale et aux étages des bureaux occupés par des professions libérales ou des appartements avec vue sur le square Charles de Gaulle, et l’arrière du Capitole dans le prolongement.

Tous ces lots de copropriété, à usage d’habitation, professionnel ou commercial, sont magnifiés en façade par d’imposantes et solennelles cariatides, et de non moins magistraux et souverains atlantes ou télamons.

Au n°49 immeuble construit en 1895 par l’architecte Étienne GAZAGNE, deux caryatides et deux atlantes :

Au n°58 rue Alsace-Lorraine, deux télamons aux muscles saillants :

- angle rue Alsace-Lorraine et rue de Rémusat :

Au n°75 (

de la rue Alsace-Lorraine) deux cariatides drapées ornent un immeuble édifié en 1877 par l’architecte Georges MASQUET :

Immeuble dont l’adresse postale et l’entrée se trouve au n°28 rue Alsace-Lorraine (

voir supra), des cariatides et atlantes songeurs :

- rue du Poids de l’Huile :

Immeuble précité dont l’adresse postale et l’entrée se trouvent également au 28 rue Alsace-Lorraine sus-évoqué :

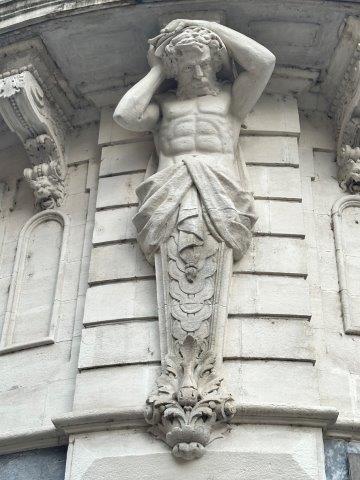

- angle rue de Metz et rue des Marchands :

Au n°33 de la rue des Marchands, un atlante et son jumeau télamon supportant un balcon depuis… 1873 (

date de construction de ce bel édifice).

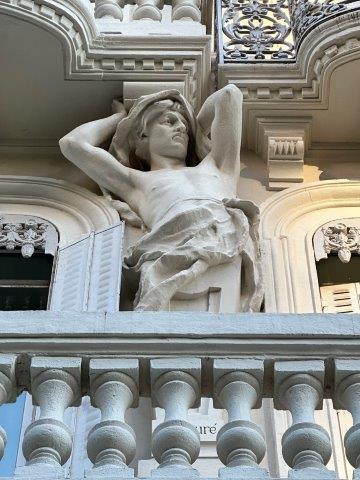

- angle rue de Rémusat et rue Rivals :

Un important immeuble, avec son entrée au 36 de la rue de Rémusat, construit par les architectes - père et fils - Georges et Henri MASQUET (

spécialistes de l’haussmannien) au tout début du XXe siècle (

aux environs de 1910) se voit attribuer deux atlantes ou télamons, moustachu dans un cas et barbu dans l’autre.

Au n°67, en haut de ce que l'on qualifie parfois de

Ramblas toulousaines depuis leur refonte achevée à la fin de l'année 2019, un immeuble construit en 1883 par l’architecte Étienne GAZAGNE est décoré de cariatides dites engainées (

leur partie inférieure étant prise dans une gaine), pouvant conduire à entrevoir deux sirènes...

Engainée ou pas, lorsque la cariatide supporte un panier sur sa tête, elle est alors dénommée cariatide canéphore (

canephora désignant en grec « porteuses de corbeilles », « porte-panier »).

L’immeuble voisin du n°69 (

tous deux récemment ravalés), datant de 1884, est également l’œuvre d’Étienne GAZAGNE ; mais il est cette fois orné de deux télamons.

Une rencontre entre ces quatre beautés voisines verra t’elle le jour… ?

- angle du Boulevard d’Arcole et rue des Chalets :

L’immeuble, au n°4 du boulevard, de style éclectique, est aussi conçu - en 1884 - par l’architecte Étienne GAZAGNE qui choisira ici deux atlantes pour supporter un balcon du deuxième étage :

Cariatides, atlantes ou télamons, ces différentes œuvres sculptées et sculpturales à la fois nous contemplent comme nous pouvons, en retour, les contempler.

Ne manquons pas de le faire… nous avons tout à y gagner, en toutes hypothèses rien à y perdre !

Quand l’art investit l’urbain, la rue tend à devenir musée.

Une galerie à ciel ouvert offerte à tous, proposant des visites aussi gratuites que libres.

Il suffit de lever la tête pour s’enthousiasmer, nous enrichir comme ces personnages de pierres, porteurs (

aussi) d’imaginaire, enrichissent TOULOUSE.

Eric MASSAT - Direction de Domicilium

Billet susceptible de vous intéresser sur un thème similaire ou à mettre en parallèle :

Eric MASSAT - Direction de Domicilium

Docteur en Droit, Expert du marché immobilier.

Fondateur et co-gérant de Domicilium. Depuis 2007 société pionnière et leader de la chasse immobilière en Haute-Garonne et Occitanie.

Ancien Avocat au barreau de Toulouse, ancien

Enseignant et Chercheur à UT1 (Université Toulouse Capitole) et à l’IEP de Toulouse.

Depuis 1993 au centre de la vie économique, sociale et culturelle toulousaine.

Publié le mardi 01 juillet 2025